Комментарий к статье 1 Уголовного Кодекса РФ

Уголовный закон (УК РФ) представляет собой нормативный правовой акт, принятый высшим законодательным органом государственной власти в порядке, установленном Конституцией РФ, содержащий правовые нормы, обязательные для соблюдения и исполнения и обладающий высшей юридической силой по отношению к иным нормативным правовым актам. От других законов уголовный закон отличается предметом правового регулирования и содержанием. Предметом регулирования уголовного закона выступают уголовно-правовые отношения, возникающие в связи и по поводу совершения преступления и применения к виновному наказания и иных мер уголовно-правового воздействия. Уголовным законом устанавливаются основания и принципы уголовной ответственности, определяется круг общественно опасных деяний, признаваемых преступлениями, меры государственного принуждения, являющиеся уголовным наказанием и иными мерами государственного воздействия, применяемыми за совершение преступлений, регламентируются основания освобождения от уголовной ответственности, наказания и отбывания наказания.

Уголовное законодательство в соответствии со ст. 71 Конституции РФ и Федеративным договором от 31 марта 1992 г. «О разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти Российской Федерации и органами власти суверенных республик в составе Российской Федерации» находится в ведении Российской Федерации <1>. Поэтому принятие уголовного закона, его изменение, дополнение могут осуществляться только на федеральном уровне.

——————————— <1> Федеративный договор: Документы. Комментарий. М.: Республика, 1994.

Действующее уголовное законодательство состоит из УК РФ, принятого Государственной Думой РФ 24 мая 1996 г., одобренного Советом Федерации 5 июня 1996 г. и подписанного Президентом РФ 13 июня 1996 г. Уголовный кодекс РФ введен в действие с 1 января 1997 г.

В ст. 1 УК РФ закреплено положение о том, что уголовное законодательство Российской Федерации состоит только из УК РФ. Этой же статьей установлено, что новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат включению в УК РФ. Поэтому при принятии новых законов, регулирующих вопросы уголовной ответственности (в любом аспекте), они включаются в УК РФ. Ни один подобный закон не действует самостоятельно.

Читайте также: Виды и содержание неосторожности как формы вины в уголовном праве

Правовая регламентация вопросов уголовной ответственности только на уровне УК РФ имеет прогрессивное значение, поскольку снижает возможность необоснованного расширения уголовной репрессии и создает дополнительные гарантии законности, справедливости, гуманизма в сфере уголовной юстиции. Основанием уголовной ответственности в соответствии со ст. 8 УК РФ является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного исключительно УК РФ и никаким иным нормативным правовым актом. Вместе с тем, следует отметить, что содержание бланкетных норм по существу определяется законами и другими нормативными правовыми актами, относящимися к иным отраслям права. Однако это обстоятельство не свидетельствует о том, что уголовно-правовые вопросы регламентируются другими законами помимо УК РФ. И в этих случаях только уголовный закон определяет параметры преступления, а положения других законодательных и иных нормативных правовых актов служат для раскрытия содержания уголовно-правовых норм.

Уголовный кодекс РФ основывается на Конституции РФ и общепризнанных принципах и нормах международного права. Это означает, что нормы уголовного законодательства Российской Федерации построены с учетом норм Конституции РФ, норм международного права и включают в свое содержание их принципиальные положения. Частью 1 ст. 15 Конституции РФ установлена ее высшая юридическая сила и прямое действие. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. Так, в соответствии со ст. 20 Конституции РФ смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры наказания только за особо тяжкие преступления против жизни. И в УК РФ данный вид наказания включен только в санкции статей, устанавливающих ответственность за преступления, связанные с посягательством на жизнь человека. Реализуются в УК РФ и положения ст. 54 Конституции РФ о том, что закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет и никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением. Нашли свое отражение в УК РФ и другие положения высшего закона страны.

Если же нормы УК РФ будут противоречить положениям Конституции РФ, применению подлежат последние. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 31 октября 1995 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» о. И далее: «.судам при рассмотрении дел следует оценивать содержание закона или иного нормативного правового акта, регулирующего рассматриваемые судом правоотношения, и во всех необходимых случаях применять Конституцию Российской Федерации в качестве акта прямого действия» <1>.

——————————— <1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. N 1. С. 3.

Важной для уголовного законодательства является и роль международного права, международных договоров как источников права. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции РФ и ст. 5 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» международные договоры Российской Федерации наряду с общепризнанными принципами и нормами международного права являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора. Таким образом, можно сказать, что нормы международного права являются своеобразным источником и российского уголовного права. Однако нормы международного права не содержат никаких санкций. Чаще всего в них содержатся положения о включении тех или иных норм международного права в национальное законодательство. Поэтому на основании непосредственно норм международного права невозможно привлечение к уголовной ответственности, назначение наказания. Положения этих норм должны быть имплементированы в уголовное законодательство России.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 10 октября 2003 г. N 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» указал на следующее: «При рассмотрении судом гражданских, уголовных или административных дел непосредственно применяется такой международный договор Российской Федерации, который вступил в силу и стал обязательным для Российской Федерации и положения которого не требуют издания внутригосударственных актов для их применения и способны порождать права и обязанности для субъектов национального права. Международные договоры, нормы которых предусматривают признаки составов уголовно наказуемых деяний, не могут применяться судами непосредственно, поскольку такими договорами прямо устанавливается обязанность государств обеспечить выполнение предусмотренных договором обязательств путем установления наказуемости определенных преступлений внутренним (национальным) законом (например, Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года, Международная конвенция о борьбе с захватом заложников 1979 года, Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года).

Исходя из статьи 54 и пункта «о» статьи 71 Конституции Российской Федерации, а также статьи 8 УК РФ уголовной ответственности в Российской Федерации подлежит лицо, совершившее деяние, содержащее все признаки состава преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации.

В связи с этим международно-правовые нормы, предусматривающие признаки составов преступлений, должны применяться судами Российской Федерации в тех случаях, когда норма Уголовного кодекса Российской Федерации прямо устанавливает необходимость применения международного договора Российской Федерации (например, статьи 355 и 356 УК РФ)» <1>.

——————————— <1> Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. N 12.

Уголовный закон охраняет наиболее важные общественные отношения, создавая тем самым благоприятные условия для развития и укрепления полезных общественных отношений, и сдерживает, противодействует развитию в обществе негативных тенденций. В этой связи уголовный закон должен основываться на условиях жизни общества и государства, адекватно отражать происходящие в них изменения. Поэтому уголовный закон, хотя и должен быть во многом стабилен, в то же время должен меняться в соответствии с изменениями социально-политической и экономической жизни страны.

Именно поэтому действующий УК РФ, хотя в нем и сохранены позитивные положения ранее действовавшего уголовного закона, существенно отличается от УК РСФСР 1960 г.

«Вредители» в суде: Шахтинское дело и другие процессы

Первое громкое дело «вредителей» — Шахтинский процесс. 10 марта 1928 года в газете «Правда» вышло сообщение прокурора Верховного суда СССР: «На Северном Кавказе, в Шахтинском районе Донбасса, органами ОГПУ при полном содействии рабочих раскрыта контрреволюционная организация, поставившая себе целью дезорганизацию и разрушение каменноугольной промышленности этого района Тщательный анализ многочисленных дезорганизующих промышленность явлений (пожары, взрывы, порча машин, завалы шахт) привел к обнаружению контрреволюционных преступников».

Утверждалось, что «руководящий центр» группы составили бывшие собственники и акционеры каменноугольных предприятий Донбасса, находящиеся за границей и связанные с агентами «германских промышленных фирм и польской контрразведкой».

В подпольной организации якобы состояли инженеры, техники и служащие, «многие из них были раньше агентами белой контрразведки». Следователи настаивали, что «ненужные затраты капитала», снижение качества продукции, затопления и взрывы на шахтах были результатом саботажа. «Закупалось за границей ненужное оборудование, иногда устарелые машины, иногда, наоборот, самые новейшие, применение которых заводами было невозможно по техническим условиям южноугольного района», — отмечал прокурор. Главной же задачей заговорщиков был «срыв всей промышленности» и ухудшение обороноспособности СССР.

Фигурантам дела предъявили обвинения по статьям 58.7 и 58.11 УК (организационная деятельность по подготовке государственных преступлений). В сообщении говорилось, что обвиняемые уже арестованы. При этом первые аресты прошли еще в июне 1927 года — через месяц после того, как в Шахтах начались волнения горняков.

Согласно документам из архива президента России, заместитель председателя ОГПУ Генрих Ягода доложил Сталину о раскрытии контрреволюционной организации в Шахтах 2 марта 1928 года.

Перед группой следователей, которые вели дело, поставили задачу любыми средствами добиться чистосердечных признаний и придать процессу «общегосударственный характер», пишут авторы сборника «Репрессированные геологи». Обвиняемых на трое суток и больше лишали сна, запугивали, обещая неприятности их родным; на допросах арестантам зачитывали текст будущих показаний, который им предстояло повторить в суде. В итоге некоторые из фигурантов дела признались в умышленном вредительстве, получении денег от зарубежных сообщников и рассказали о планах по переброске оружия из-за границы.

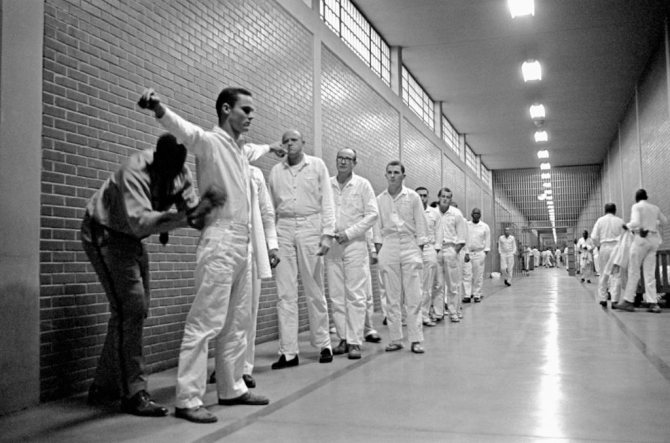

Судебные слушания начались 18 мая 1928 года. Верховный суд СССР под председательством ректора МГУ Андрея Вышинского рассматривал дело в Колонном зале Дома Союзов. Процесс был открытым и длился 41 день. На улицах шли демонстрации, участники которых требовали максимально сурового наказания для «вредителей».

Гособвинителями выступали Николай Крыленко и Григорий Рогинский; кроме того, в процессе участвовали 42 обвинителя от общественных организаций. Обвиняемыми по делу проходили 53 человека, их защищали 15 адвокатов. Большинство обвиняемых, 35 человек, были горными инженерами с дореволюционным образованием.

23 подсудимых отрицали вину, десять человек признали ее частично, остальные — признали полностью.

Суд приговорил 11 обвиняемых к расстрелу; шестерым высшую меру заменили лишением свободы на 10 лет. Четверо (двое из них — германские поданные) были освобождены, еще четверо получили условные сроки. Остальных приговорили к срокам от одного до 10 лет.

«Нельзя считать случайностью так называемое шахтинское дело. «Шахтинцы» сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности, — говорил Сталин на пленуме ЦК в апреле 1929 года. — Многие из них выловлены, но далеко еще не все выловлены. Буржуазное вредительство есть несомненный показатель того, что капиталистические элементы далеко еще не сложили оружия, что они накопляют силы для новых выступлений против Советской власти».

В конце 2000 года Генпрокуратура России реабилитировала всех осужденных по Шахтинскому делу: ведомство заключило, что аварии и затопления на шахтах были следствием послереволюционного упадка промышленности Донбасса.

Тем не менее, именно Шахтинский процесс сформировал стандарты уголовного преследования «вредителей». С 25 ноября по 7 декабря 1930 года в Москве слушалось дело Промпартии. Обвинителем по нему также выступал Крыленко, председательствовал — Вышинский. На скамье подсудимых на этот раз оказались восемь человек, в основном, ученые и технические специалисты — директор Теплотехнического института Леонид Рамзин, зампред производственного сектора Госплана Иван Калинников, инженер Всесоюзного текстильного синдиката Ксенофонт Синтин. В этот раз вину признали все фигуранты дела. По версии следствия, они пытались спровоцировать экономический кризис, который стал бы прелюдией к иностранному военному вторжению, а также в шпионаже и диверсионной работе по заданию Генштаба Франции.

Пятерых подсудимых тогда приговорили к расстрелу, но затем это наказание заменили сроками до 10 лет. Остальные фигуранты дела Промпартии получили по восемь лет лагерей.

В 1931-32 годах на советских электростанциях участились аварии — из строя выходили котлы, моторы, турбины и генераторы. Это стало поводом для еще одного дела «вредителей». Эксперты, привлеченные обвинением, утверждали, что поломки оборудования были результатом «преступной небрежности или прямого вредительства». 17 фигурантов дела — начальников нескольких электростанций, их подчиненных и сотрудников английской , инженеры которой обслуживали станции — обвинили по четырем статьям, в том числе по 58.7 УК. Помимо вредительства им инкриминировали сбор секретных сведений военно-государственного значения и передачу их британцам. ВС приговорил троих подсудимых к 10 годам лагерей с конфискацией всего имущества. Двух британцев осудили на три и два года лишения свободы, еще трое отделались выдворением из СССР, один был оправдан. Остальные обвиняемые получили сроки от полутора до восьми лет лагерей; лишь один — гражданин СССР — был оправдан.

В марте 1930 года кампания против «вредителей» коснулась нефтяников — «Нефтяной бюллетень» вышел со статьей о невыполнении плана «Азнефтью» и вредительстве на предприятии. Вскоре были арестованы инженеры, руководившие нефтяной промышленностью Баку. Аресты продолжились и в 1931 году; в 1937-м как вредителей арестовали нескольких высокопоставленных чиновников — например, начальника Главного управления нефтяной промышленности Михаила Баринова.

В 1954 году по «вредительской» статье 58.7 осудили следователя Михаила Рюмина, который вел одиозное «дело врачей». Верховный суд признал его виновным в фальсификации материалов, «на основании которых были созданы провокационные дела и произведены необоснованные аресты ряда советских граждан, в том числе видных деятелей медицины».

«Как показали в суде свидетели, Рюмин, применяя запрещенные советским законом приемы следствия, принуждал арестованных оговаривать себя и других лиц в совершении тягчайших государственных преступлений — измене Родине, вредительстве, шпионаже», — писала «Правда» в июле 1954 года. Ввиду «особой опасности вредительской деятельности» Рюмина приговорили к расстрелу.

Другой комментарий к статье 1 УК РФ

1. В соответствии с Конституцией РФ уголовное законодательство является федеральным, его принятие относится к исключительной компетенции Российской Федерации. Уголовный кодекс представляет в целом уголовное законодательство РФ и содержит все действующие в стране уголовно-правовые нормы. Принятый Государственной Думой новый уголовный закон подлежит обязательному включению в УК. Исключение из этого правила в соответствии с ч. 3 ст. 331 УК составляет законодательство военного времени.

Читайте также: Действующее уголовное законодательство России. Структура Уголовного Кодекса РФ.

2. Уголовный закон, как и любой другой, не должен противоречить Конституции РФ (ч. 1 ст. 15). В случае несоответствия норм УК Конституции РФ непосредственно применяются положения последней.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью правовой системы РФ. Их реализация в правоприменительной практике обусловлена двумя обстоятельствами: положения официально опубликованных международных договоров РФ, не требующие издания внутригосударственных актов для применения, действуют в Российской Федерации непосредственно; для осуществления иных положений международных договоров РФ принимаются соответствующие правовые акты.